シドニーで酒フェス、売上高は過去最高 今年は5都市で開催へ

オーストラリア・シドニーで9月27-28日に、国内最大規模の日本酒フェスティバル、「酒フェスティバル」が開催された。今回は日本から約70の酒蔵が参加して自慢の酒を振るまった。来場者数は約8,000人と昨年と同様に制限したが、会場は活気であふれ、売り上げは昨年以上だったとみられている。今年は、シドニーの他、ブリスベン、メルボルン、キャンベラ、ゴールドコーストを含めた5都市で初めて開催する。オーストラリアへの日本酒輸出額が伸び悩む中、関係業界は酒の普及に向けた取り組みにさらに力を入れる方針だ。【NNAオーストラリア・本田歩】

会場では100店を超えるブースが並び、約400種類の日本酒やリキュール、焼酎、ウィスキーなどの試飲が楽しめ、気に入った商品はその場でボトルの購入ができる。

主催したJAMS.TVによると、今年はプログラムを例年の3部から4部に変更。1回当たりの参加者を少なくし、試飲などへの待ち時間を減らしたことで、「例年以上に参加者が楽しんでいた」という。同様の取り組みを行ったメルボルン開催時には、実際に売り上げが増加した。

特に好調だったブースの1つが、長野県だ。遠藤酒造場(須坂市)は、過去に日本酒品評会「オーストラリアン・サケ・アワード」で受賞した人気銘柄「直虎」を中心に紹介。特に火入れをしていない生酒は、フレッシュで香り豊かだと好評だった。

近年人気が高まる果実酒も、若者を中心に支持を集めた。春日酒造(伊那市)のRTD(すぐに飲める酒類)、「ふんわり梅酒サワー」は、2日目の夕方までに準備していた約100本が完売。予想以上の売れ行きとなった。

■長野のブース、食でもアピール

長野県は、「発酵」をテーマに県内自慢の食品の販売にも注力した。発酵食品メーカーのマルコメ(長野市)の「プラス糀 米糀ミルク」は、1リットル11豪ドル(1豪ドル=約97円)と安くはないものの、試飲した大勢が次々と商品を手に取っていた。

毎年イベントに参加するという韓国人の女性は、「酒を目当てに来たが、コクのある味わいに驚かされた。独特な匂いや後味がなく、とても飲みやすい」と話した。

マルコメのブースの担当者、ポンスパパト氏は、「マルコメと言えば味噌のイメージがあると思うが、日本の発酵技術を用いた様々な商品を展開している。オーストラリアで発酵食品をもっと身近に感じてほしい」と話した。

ワサビや七味などのスパイシーな調味料も人気を集めた。シドニーでお好み焼き屋を営む今川洋平氏は、八幡屋礒五郎(長野市)の七味を手に取り、担当者と業務用のサイズや購入方法について相談。

今川氏は、「缶もおしゃれで外国人受けが良い。まずは中国人の常連客などに提供し、反応が良ければ常時置いておくように検討したい」と大口購入に意欲を示した。

■認知度はまだこれから

「獺祭」銘柄で国際的な知名度の高い、獺祭(元旭酒造、山口県岩国市)のブースには、馴染みのある味を求める来場者が足を運んでいた。

友人に頼まれて2本の酒を購入したという中国人の女性は、「甘すぎたり辛すぎたりせず、味のバランスがとても良い」と話した。

獺祭は、海外での販路拡大などを目指し、今年社名を変更。韓国人の来場者からは、「自社の日本酒を国際的に認知させようとする姿勢が秀でている。多くの酒蔵の名前がもっと知られるようになってほしい」との声も上がった。

一方獺祭は、オーストラリア市場で課題を感じているという。獺祭の海外事業部マネジャー、山森健成氏は、「毎年どんどん成長しているとは言えず、近年の売上げは微増といったところだ。商品をどこで購入できるのか知らない消費者も多い。中華系富裕層へのリーチを増やし、市場での認知度向上に努めていきたい」と話した。

■日本酒輸出の回復は道半ば

昨年の日本酒の輸出額は前年比5.8%増の434億円、輸出量は6.4%増の3万1,000キロリットルだった。

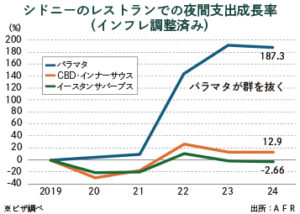

このうち、オーストラリアへの輸出額は7億8,200万円だった。オーストラリアはここ十数年間、日本酒輸入国としての存在感を高めているが、23年は6億4,400万円と前年を30%下回った。昨年は23年比では、21%増と回復したが、22年の水準にはまだ回復していない状況だ。

JAMS.TVの遠藤烈士社長は「日本酒はオーストラリアではまだまだニッチな酒で、知らない人や飲んだことがない人も多く、まだまだこれから。認知度を上げるための取り組みがさらに必要だ」と話した。

投稿者プロフィール

最新の投稿

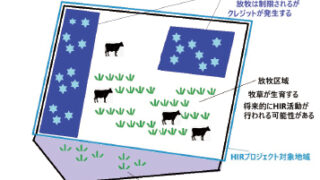

ゼロから分かるサステナビリティー2026年2月20日第6回 豪政府、炭素クレジットに新手法

ゼロから分かるサステナビリティー2026年2月20日第6回 豪政府、炭素クレジットに新手法 FROM OCEANIA TO JAPAN2026年2月20日第536品 グレート・テンプテーションズのチョコレートブラウニー

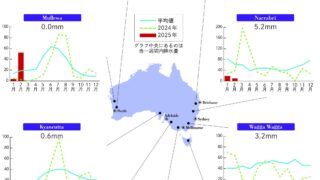

FROM OCEANIA TO JAPAN2026年2月20日第536品 グレート・テンプテーションズのチョコレートブラウニー 豪主要農畜産地域の降水量2026年2月20日豪主要農畜産地域の降水量 2月12日~18日

豪主要農畜産地域の降水量2026年2月20日豪主要農畜産地域の降水量 2月12日~18日 編集長コラム「オセアニア農業の歩み」2026年2月20日オセアニア農業の歩み「殺処分される雄牛、どうする?」

編集長コラム「オセアニア農業の歩み」2026年2月20日オセアニア農業の歩み「殺処分される雄牛、どうする?」